葵 あおい・あふひ【源氏物語 第九帖】 車争 くるまあらそい・くるまあらそひ 葵の上・葵上 あおいのうえ・あふひのうへ 髪削 かみそぎ

源氏物語画帖 葵 土佐派

(第一章 六条御息所の物語 第三段 賀茂祭の当日、紫の君と見物)

源氏物語図屏風

(第一章 六条御息所の物語 第三段 賀茂祭の当日、紫の君と見物)

源氏物語画帖

あふひ(葵)

源氏物語五十四帖の中、源氏廿二歳より二十三歳二月までの事を書いた、巻の名は、

はかなしや人のかざせるあふひゆえ神のふるしのけふをまちける

から来てゐる、廿二歳の春、朱雀院即位し冷泉院東宮となる、四月加茂の祭に六条御息所葵の上と車争ひの事があり、のち葵の上若君夕霧を生むが、その悩みの中、六条御息所の生霊が現はれ、葵の上を責め、葵の上その為めに命を落す。

『東洋画題綜覧』金井紫雲

かみそぎ【髪削】

髪の先をそろえてそぐこと。特に、中古、幼児の髪置(かみおき)の儀式が終わり、生えそろった髪先を肩のあたりで切りそろえて成長を祝う儀式。男子は五歳で行ない、女子は四歳で行なうのを例とし、最初の時には祝儀があり、一年に数回行なった。〔簾中抄(1169‐71頃)〕

源氏物語絵色紙帖 葵 詞八條宮知仁 土佐光吉

つひに御車ども立て続けつればひとだまひの奥におしやられて物も見えず。心やましきをばさるものにて、かかるやつれをそれと知られぬるがいみじうねたきこと限りなし

(第一章 六条御息所の物語 御禊見物の車争いの物語 第二段 新斎院御禊の見物)

葵 土佐光信

影をのみ御手洗川のつれなきに身の憂きほどぞいとど知らるる

(第一章 六条御息所の物語 御禊見物の車争いの物語 第二段 新斎院御禊の見物)

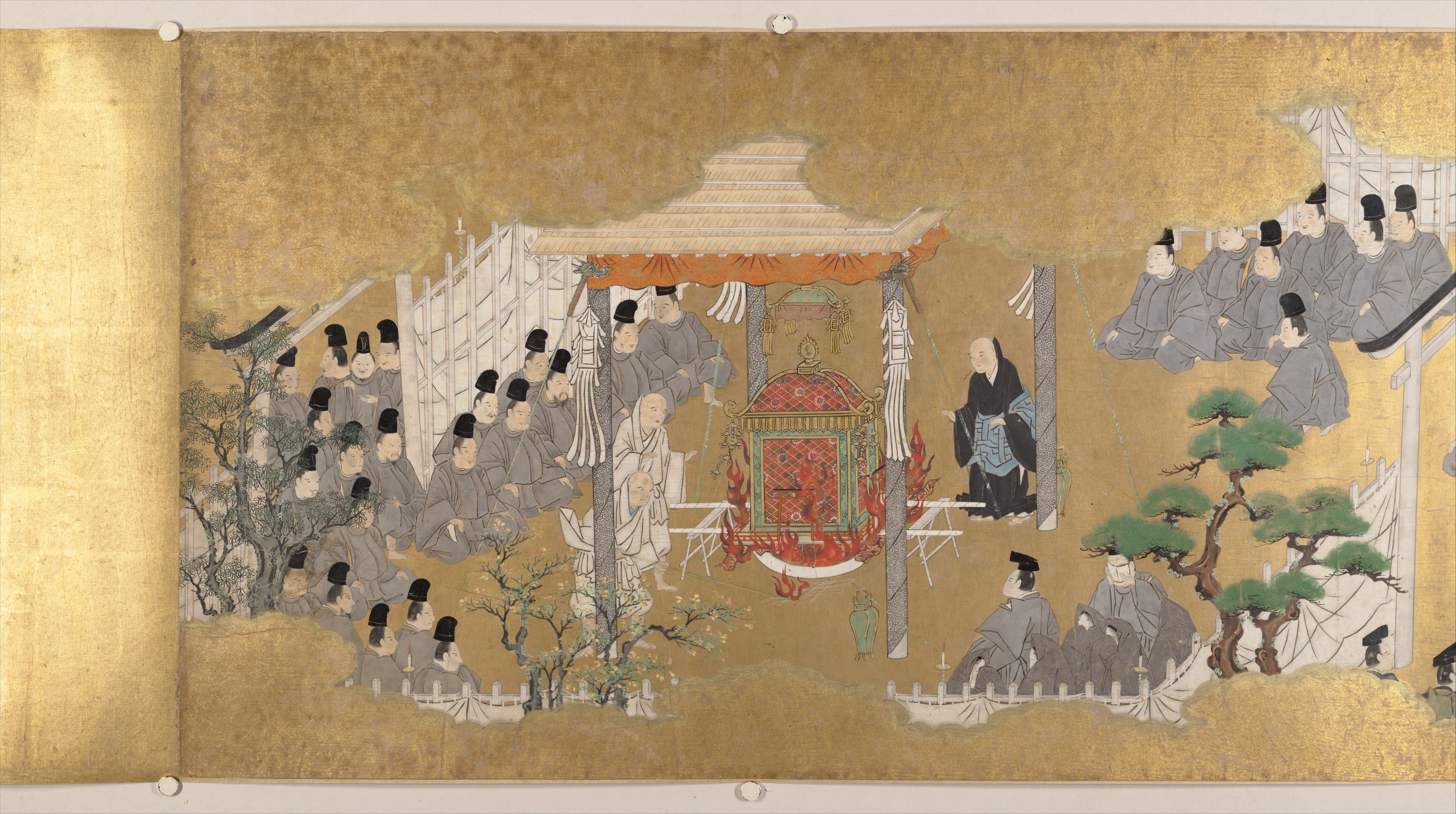

車争図屏風(部分) 狩野山楽

(第一章 六条御息所の物語 御禊見物の車争いの物語 第二段 新斎院御禊の見物)

源氏物語図屏風

(第一章 六条御息所の物語 御禊見物の車争いの物語 第二段 新斎院御禊の見物)

くるまあらそひ(車争)

源氏物語葵の巻に出でたることなり。加茂の斎院に朱雀院の御一腹の姫宮斎宮に立給うが故に、加茂の祭の際何れも之れが見物にと加茂の堤のほとりに出でさせ玉へり。此時、光源氏大将の北の方葵の上と六条の御息所とに兼ねての意趣とて、見物の場に於て乗用の牛車の場所につきて位置争あり(牛車を適当の位置に立てゝその中より見物すること当時の習慣なり)、葵の上の舎人ども御息所の車押し除けて恥を与え、葵の上の車を先に立たしめたり、之を車争といふ、当時の世間には斯様のことは往々ありしことどもなり。

平安・鎌倉時代に公家が使用した牛車(ぎつしや)の一種。屋形(車の箱)を竹やヒノキの薄板で網代に組んで覆ってあることからこの名称がある。大臣・納言等の公卿が直衣を着用しているときや,褻(け)のときあるいは遠所へ行くときに用いた。また四位,五位の人や中将,侍従,外衛の督・佐なども乗った。官位,家格,年齢等の違いによって乗用する車の仕様がそれぞれ異なり,例えば,大臣が乗る車は棟の表と物見(屋形の左右にある窓)の上は白網代で無紋(上白の車),物見の下は青地に黄文の例網代で袖の表の白網代に漆でそれぞれの家特有の車の紋をかく(紋車)。

幻の源氏物語絵巻 葵 The Metropolitan Museum of Art

(第二章 葵の上の物語 第七段 葵の上の葬送とその後)

げんじ五十四まいのうち 第九番 げんじ葵 西村重長

はかりなき千尋の底の海松ぶさの生ひゆくすゑは我のみぞ見む

葵上 月岡耕漁

葵上

あふひのうへ(葵上)

葵上は、謡曲にして源氏物語の一なり。源氏物語葵巻に光(ひかる)源氏の嫡妻葵上、加茂祭の日、是れも源氏と情交ある六条御息所と物見車の争いせしが、御息所痛く恥しめられしを怨み、葵ノ上懐妊の節生霊となりてのり移り、遂に死に至らしむるという記事あるを採りしものなり。葵ノ上悩み重りし故、父左大臣、神子によりて六条御息所の怨霊のり移れるを知り、更に横川小聖をして読誦せしめ怨霊成仏得脱する事を仕組みしものなり。

能楽百番 葵上 耕漁

葵上(あおいのうえ)

光源氏の正妻葵の上は、物の怪に憑かれて病床にある。梓巫女(ツレ)に占わせると、物の怪は六条の御息所の生霊(シテ)であった。葵の上との車争いで恥辱をうけた御息所は、生霊となって葵の上に憑き、後妻打ちの挙に出て連れ去ろうとする(中入)。葵の上があまりに重態なので、横川の小聖(ワキ)が呼ばれ、小聖は祈る。悪鬼と化した御息所(後シテ)は抵抗するが、祈り伏せられ、ついには成仏する。原作は近江猿楽の能で世阿弥改作か(『申楽談儀』『五音』)

葵上との車争いから六条御息所は葵上を深く恨み、みずから葵上を刺そうとするが失敗、貴船神社に丑の刻参りをして葵の上を苦しめる。

『日本架空伝承人名事典』平凡社 1986

第一章 六条御息所の物語 御禊見物の車争いの物語

第二段 新斎院御禊の見物

それでにわかに

供廻 りを作らせて、葵夫人は御禊 の行列の物見車の人となったのである。邸 を出たのはずっと朝もおそくなってからだった。この一行はそれほどたいそうにも見せないふうで出た。車のこみ合う中へ幾つかの左大臣家の車が続いて出て来たので、どこへ見物の場所を取ろうかと迷うばかりであった。貴族の女の乗用らしい車が多くとまっていて、つまらぬ物の少ない所を選んで、じゃまになる車は皆除 けさせた。その中に外見 は網代車 の少し古くなった物にすぎぬが、御簾の下のとばりの好みもきわめて上品で、ずっと奥のほうへ寄って乗った人々の服装の優美な色も童女の上着の汗袗 の端の少しずつ洩 れて見える様子にも、わざわざ目立たぬふうにして貴女 の来ていることが思われるような車が二台あった。

「このお車はほかのとは違う。除 けられてよいようなものじゃない」

と言ってその車の者は手を触れさせない。双方に若い従者があって、祭りの酒に酔って気の立った時にすることははなはだしく手荒いのである。馬に乗った大臣家の老家従などが、

「そんなにするものじゃない」

と止めているが、勢い立った暴力を止めることは不可能である。斎宮 の母君の御息所 が物思いの慰めになろうかと、これは微行で来ていた物見車であった。素知らぬ顔をしていても左大臣家の者は皆それを心では知っていた。

「それくらいのことでいばらせないぞ、大将さんの引きがあると思うのかい」

などと言うのを、供の中には源氏の召使も混じっているのであるから、抗議をすれば、いっそう面倒 になることを恐れて、だれも知らない顔を作っているのである。とうとう前へ大臣家の車を立て並べられて、御息所の車は葵夫人の女房が乗った幾台かの車の奥へ押し込まれて、何も見えないことになった。それを残念に思うよりも、こんな忍び姿の自身のだれであるかを見現わしてののしられていることが口惜 しくてならなかった。車の轅 を据 える台なども脚 は皆折られてしまって、ほかの車の胴へ先を引き掛けてようやく中心を保たせてあるのであるから、体裁の悪さもはなはだしい。どうしてこんな所へ出かけて来たのかと御息所は思うのであるが今さらしかたもないのである。見物するのをやめて帰ろうとしたが、他の車を避 けて出て行くことは困難でできそうもない。そのうちに、

「見えて来た」

と言う声がした。行列をいうのである。それを聞くと、さすがに恨めしい人の姿が待たれるというのも恋する人の弱さではなかろうか。

源氏は御息所の来ていることなどは少しも気がつかないのであるから、振り返ってみるはずもない。気の毒な御息所である。前から評判のあったとおりに、風流を尽くした物見車にたくさんの女の乗り込んでいる中には、素知らぬ顔は作りながらも源氏の好奇心を惹 くのもあった。微笑 を見せて行くあたりには恋人たちの車があったことと思われる。左大臣家の車は一目で知れて、ここは源氏もきわめてまじめな顔をして通ったのである。行列の中の源氏の従者がこの一団の車には敬意を表して通った。侮辱されていることをまたこれによっても御息所はいたましいほど感じた。影をのみみたらし川のつれなさに身のうきほどぞいとど知らるる

こんなことを思って、涙のこぼれるのを、同車する人々に見られることを御息所は恥じながらも、また常よりもいっそうきれいだった源氏の馬上の姿を見なかったならとも思われる心があった。

第一章 六条御息所の物語 御禊見物の車争いの物語

第三段 賀茂祭の当日、紫の君と見物

祭りの日の源氏は左大臣家へ行かずに二条の院にいた。そして町へ見物に出て見る気になっていたのである。西の対へ行って、

惟光 に車の用意を命じた。

「女連も見物に出ますか」

と言いながら、源氏は美しく装うた紫の姫君の姿を笑顔 でながめていた。

「あなたはぜひおいでなさい。私がいっしょにつれて行きましょうね」

平生よりも美しく見える少女の髪を手でなでて、

「先を久しく切らなかったね。今日は髪そぎによい日だろう」

源氏はこう言って、陰陽道 の調べ役を呼んでよい時間を聞いたりしながら、

「女房たちは先に出かけるといい」

と言っていた。きれいに装った童女たちを点見したが、少女らしくかわいくそろえて切られた髪の裾 が紋織の派手 な袴 にかかっているあたりがことに目を惹 いた。

「女王 さんの髪は私が切ってあげよう」

と言った源氏も、

「あまりたくさんで困るね。大人 になったらしまいにはどんなになろうと髪は思っているのだろう。」

と困っていた。

「長い髪の人といっても前の髪は少し短いものなのだけれど、あまりそろい過ぎているのはかえって悪いかもしれない」

こんなことも言いながら源氏の仕事は終わりになった。

「千尋 」

と、これは髪そぎの祝い言葉である。少納言は感激していた。

源氏がこう告げた時に、女王は、千尋ともいかでか知らん定めなく満ち干 る潮ののどけからぬに

と紙に書いていた。貴女らしくてしかも若やかに美しい人に源氏は満足を感じていた。

第二章 葵の上の物語 六条御息所がもののけとなってとり憑く物語

第三段 葵の上に御息所のもののけ出現する

葵の君の容体はますます悪い。六条の御息所の生霊であるとも、その父である故人の大臣の亡霊が

憑 いているとも言われる噂 の聞こえて来た時、御息所は自分自身の薄命を歎 くほかに人を咀 う心などはないが、物思いがつのればからだから離れることのあるという魂はあるいはそんな恨みを告げに源氏の夫人の病床へ出没するかもしれないと、こんなふうに悟られることもあるのであった。物思いの連続といってよい自分の生涯 の中に、いまだ今度ほど苦しく思ったことはなかった。御禊 の日の屈辱感から燃え立った恨みは自分でももう抑制のできない火になってしまったと思っている御息所は、ちょっとでも眠ると見る夢は、姫君らしい人が美しい姿ですわっている所へ行って、その人の前では乱暴な自分になって、武者ぶりついたり撲 ったり、現実の自分がなしうることでない荒々しい力が添う、こんな夢で、幾度となく同じ筋を見る、情けないことである、魂がからだを離れて行ったのであろうかと思われる。失神状態に御息所がなっている時もあった。ないことも悪くいうのが世間である、ましてこの際の自分は彼らの慢罵欲 を満足させるのによい人物であろうと思うと、御息所は名誉の傷つけられることが苦しくてならないのである。死んだあとにこの世の人へ恨みの残った霊魂が現われるのはありふれた事実であるが、それさえも罪の深さの思われる悲しむべきことであるのに、生きている自分がそうした悪名を負うというのも、皆源氏の君と恋する心がもたらした罪である、その人への愛を今自分は根柢 から捨てねばならぬと御息所は考えた。努めてそうしようとしても実現性のないむずかしいことに違いない。

第二章 葵の上の物語 六条御息所がもののけとなってとり憑く物語

第七段 葵の上の葬送とその後

死はそうしたものであるが、

前 に一人の愛人を死なせただけの経験よりない源氏は今また非常な哀感を得たのである。八月の二十日過ぎの有明月 のあるころで、空の色も身にしむのである。亡 き子を思って泣く大臣の悲歎に同情しながらも見るに忍びなくて、源氏は車中から空ばかりを見ることになった。昇 りぬる煙はそれと分 かねどもなべて雲井の哀れなるかな

源氏はこう思ったのである。家へ帰っても少しも眠れない。故人と二人の長い間の夫婦生活を思い出して、なぜ自分は妻に十分の愛を示さなかったのであろう、信頼していてさえもらえば、異性に対する自分の愛は妻に帰るよりほかはないのだと暢気 に思って、一時的な衝動を受けては恨めしく思わせるような罪をなぜ自分は作ったのであろう。そんなことで妻は生涯 心から打ち解けてくれなかったのだなどと、源氏は悔やむのであるが今はもう何のかいのある時でもなかった。淡鈍 色の喪服を着るのも夢のような気がした。もし自分が先に死んでいたら、妻はこれよりも濃い色の喪服を着て歎いているであろうと思ってもまた源氏の悲しみは湧 き上がってくるのであった。限りあればうす墨衣浅けれど涙ぞ袖 を淵 となしける

と歌ったあとでは念誦 をしている源氏の様子は限りもなく艶 であった。

第二章 葵の上の物語 六条御息所がもののけとなってとり憑く物語

第八段 三位中将と故人を追慕する

源氏は枯れた植え込みの草の中に

竜胆 や撫子 の咲いているのを見て、折らせたのを、中将が帰ったあとで、若君の乳母 の宰相の君を使いにして、宮様のお居間へ持たせてやった。草枯れの籬 に残る撫子を別れし秋の形見とぞ見るこの花は比較にならないものとあなた様のお目には見えるでございましょう。こう

挨拶 をさせたのである。撫子にたとえられた幼児はほんとうに花のようであった。宮様の涙は風の音にも木の葉より早く散るころであるから、まして源氏の歌はお心を動かした。今も見てなかなか袖 を濡 らすかな垣 ほあれにしやまと撫子

というお返辞があった。

源氏はまだつれづれさを紛らすことができなくて、朝顔の女王 へ、情味のある性質の人は今日の自分を哀れに思ってくれるであろうという頼みがあって手紙を書いた。もう暗かったが使いを出したのである。親しい交際はないが、こんなふうに時たま手紙の来ることはもう古くからのことで馴 れている女房はすぐに女王へ見せた。秋の夕べの空の色と同じ唐紙 に、わきてこの暮 こそ袖 は露けけれ物思ふ秋はあまた経ぬれど「神無月いつも時雨は降りしかど」というように。と書いてあった。ことに注意して書いたらしい源氏の字は美しかった。これに対してもと女房たちが言い、女王自身もそう思ったので返事は書いて出すことになった。

このごろのお寂しい御起居は想像いたしながら、お尋ねすることもまた御遠慮されたのでございます。秋霧に立ちおくれぬと聞きしより時雨 るる空もいかがとぞ思ふ

とだけであった。ほのかな書きようで、心憎さの覚えられる手紙であった

第一段 源氏、紫の君と新手枕を交わす

第二段 結婚の儀式の夜

その晩は

亥 の子の餠 を食べる日であった。不幸のあったあとの源氏に遠慮をして、たいそうにはせず、西の対へだけ美しい檜破子詰 めの物をいろいろに作って持って来てあった。それらを見た源氏が、南側の座敷へ来て、そこへ惟光 を呼んで命じた。

「餠をね、今晩のようにたいそうにしないでね、明日の日暮れごろに持って来てほしい。今日は吉日じゃないのだよ」

微笑しながら言っている様子で、利巧 な惟光はすべてを察してしまった。

「そうでございますとも、おめでたい初めのお式は吉日を選びませんでは。それにいたしましても、今晩の亥の子でない明晩の子 の子餠はどれほど作ってまいったものでございましょう」

まじめな顔で聞く。

「今夜の三分の一くらい」

と源氏は答えた。心得たふうで惟光は立って行った。きまりを悪がらせない世馴 れた態度が取れるものだと源氏は思った。だれにも言わずに、惟光はほとんど手ずからといってもよいほどにして、主人の結婚の三日の夜の餠の調製を家でした。源氏は新夫人の機嫌 を直させるのに困って、今度はじめて盗み出して来た人を扱うほどの苦心を要すると感じることによっても源氏は興味を覚えずにいられない。人間はあさましいものである、もう自分は一夜だってこの人と別れていられようとも思えないと源氏は思うのであった。命ぜられた餠を惟光はわざわざ夜ふけになるのを待って持って来た。少納言のような年配な人に頼んではきまり悪くお思いになるだろうと、そんな思いやりもして、惟光は少納言の娘の弁という女房を呼び出した。

「これはまちがいなく御寝室のお枕 もとへ差し上げなければならない物なのですよ。お頼みします。たしかに」

弁はちょっと不思議な気はしたが、

「私はまだ、いいかげんなごまかしの必要なような交渉をだれともしたことがありませんわ」

と言いながら受け取った。

「そうですよ、今日はそんな不誠実とか何とかいう言葉を慎まなければならなかったのですよ。私ももう縁起のいい言葉だけを選 って使います」

と惟光は言った。若い弁は理由のわからぬ気持ちのままで、主人の寝室の枕 もとの几帳 の下から、三日の夜の餠のはいった器を中へ入れて行った。この餠の説明も新夫人に源氏が自身でしたに違いない。だれも何の気もつかなかったが、翌朝その餠の箱が寝室から下げられた時に、側近している女房たちにだけはうなずかれることがあった。皿などもいつ用意したかと思うほど見事な華足 付きであった。餠もことにきれいに作られてあった。少納言は感激して泣いていた。結婚の形式を正しく踏んだ源氏の好意がうれしかったのである。