賢木・榊 さかき【源氏物語 第十帖】 野宮 ののみや

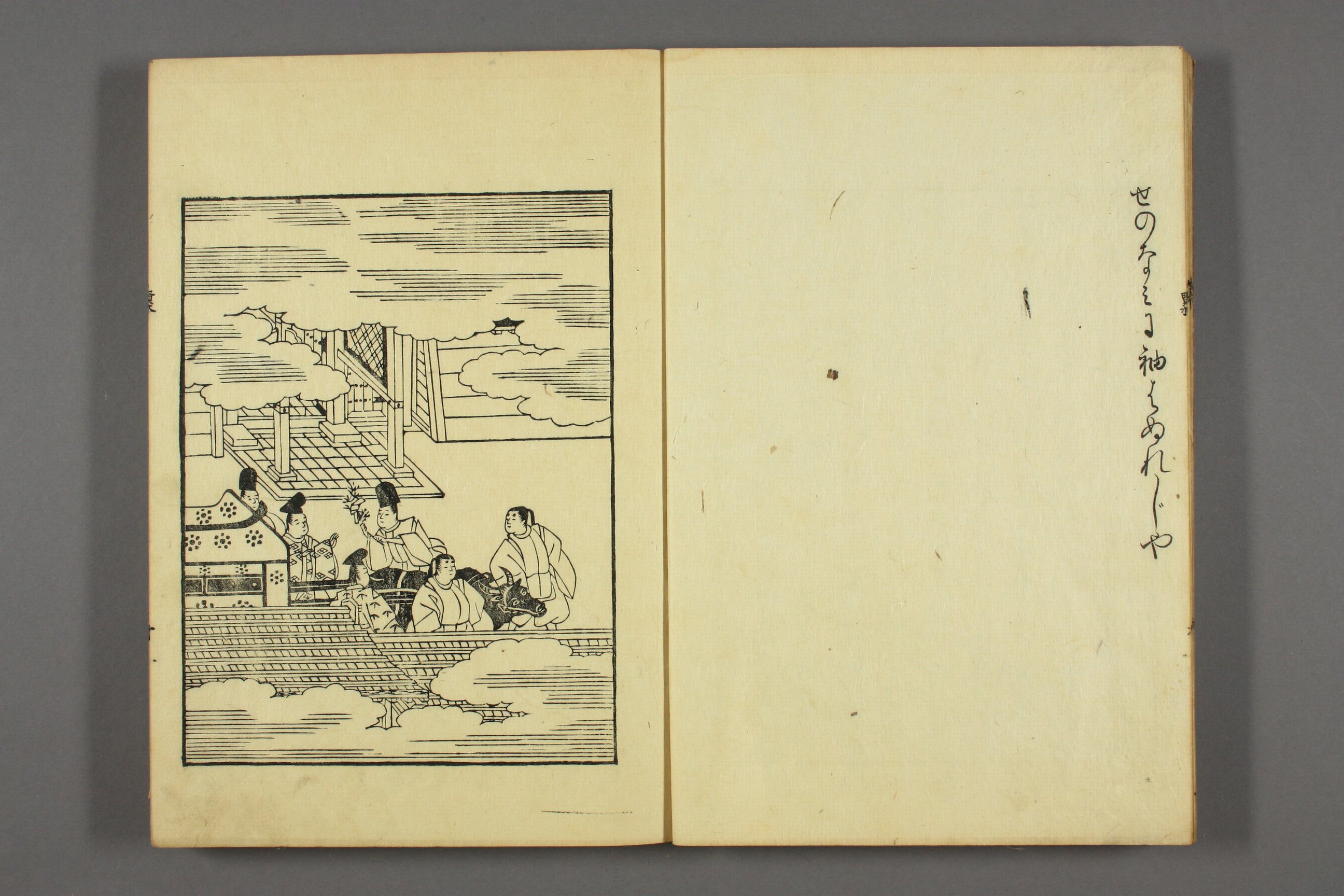

源氏物語画帖 賢木 土佐派

(第一章 六条御息所の物語 第二段 野の宮訪問と暁の別れ)

源氏物語絵色紙帖 賢木 詞八條宮知仁 土佐光吉

榊をいささか折りて

変らぬ色をしるべにてこそ斎垣も越えはべりにけれさも心憂くと

聞こえたまへば

神垣はしるしの杉もなきものをいかにまがへて折れる榊ぞ

と聞こえたまへば

少女子があたりと思へば榊葉の香をなつかしみとめてこそ折れ

(第一章 六条御息所の物語 第二段 野の宮訪問と暁の別れ)

源氏物語絵色紙帖 賢木 詞近江信尹息女 長次郎

神垣はしるしの杉もなきものをいかにまがへて折れる榊ぞ

と聞こえたまへば

少女子があたりと思へば榊葉の香をなつかしみとめてこそ折れ

(第一章 六条御息所の物語 第二段 野の宮訪問と暁の別れ)

賢木 土佐光信

さかき(賢木)

『源氏物語』の中の一帖、光源氏の君二十三歳、六条御息所は姫の斎宮に立ち、伊勢に下向するので、附添うて伊勢へ下らうと、暫し野宮にあつて潔斎する、そこへ源氏の君が訪れて来て、別れを惜しむ、この冬桐壷の帝崩じ源氏の失意時代が来るが、間もなく朧月夜のもとに通ひはじめて弘徽殿太后の憤をうける

『東洋画題綜覧』金井紫雲

さかき(榊・賢木)

《栄える木の意か。一説に境の木の意とも》 1 神木として神に供せられる常緑樹の総称。 2 ツバキ科の常緑小高木。関東以西の山林中に自生し、高さ約5メートル。葉は互生し、やや倒卵形で先が細く、つやがあって堅い。夏、白い花をつけ、実は熟すと黒くなる。神事に用い、神社などによく植えられる。《季 花=夏》

源氏物語図屏風 岩佐派

(第一章 六条御息所の物語 第二段 野の宮訪問と暁の別れ)

(第五章 藤壺の物語 第二段 十二月十日過ぎ、藤壺、法華八講主催の後、出家す)

(第六章 光る源氏の物語 寂寥の日々 第三段 韻塞ぎに無聊を送る)

幻の源氏物語絵巻 榊 The Metropolitan Museum of Art

能楽図絵 野宮 月岡耕漁

百々世草 神坂雪佳

野宮(ののみや)

諸国一見の僧(ワキ)が洛西嵯峨野を訪れ、小柴垣に囲われた黒木の鳥居の立つ野宮の旧跡にたたずんでいると、一人の女(シテ)が現れる。女は、きょう九月七日は昔光源氏がここに六条御息所を訪れた日だといい、源氏の愛を失った御息所が娘の斎宮とともに野宮から伊勢まで下ってゆく話(『源氏物語』賢木)を語り、自分こそ御息所の亡霊と明かして鳥居の陰に消える(中入)。僧の弔いに、御息所(後シテ)が昔の姿で現われ、妄執の因となった車争いの体験を述べ、源氏の訪問を回想しつつ舞を舞い、車に乗って迷いの世界を出てゆくとみえて消え失せる。

第一章 六条御息所の物語 秋の別れと伊勢下向の物語

第二段 野の宮訪問と暁の別れ

野の宮は簡単な

小柴垣 を大垣にして連ねた質素な構えである。丸木の鳥居などはさすがに神々 しくて、なんとなく神の奉仕者以外の者を恥ずかしく思わせた。神官らしい男たちがあちらこちらに何人かずついて、咳 をしたり、立ち話をしたりしている様子なども、ほかの場所に見られぬ光景であった。篝 火を焚 いた番所がかすかに浮いて見えて、全体に人少なな湿っぽい空気の感ぜられる、こんな所に物思いのある人が幾月も暮らし続けていたのかと思うと、源氏は恋人がいたましくてならなかった。北の対の下の目だたない所に立って案内を申し入れると音楽の声はやんでしまって、若い何人もの女の衣摺 れらしい音が聞こえた。取り次ぎの女があとではまた変わって出て来たりしても、自身で逢おうとしないらしいのを源氏は飽き足らず思った。

「恋しい方を訪 ねて参るようなことも感情にまかせてできた私の時代はもう過ぎてしまいまして、どんなに世間をはばかって来ているかしれませんような私に、同情してくださいますなら、こんなよそよそしいお扱いはなさらないで、逢ってくだすってお話ししたくてならないことも聞いてくださいませんか」

とまじめに源氏が頼むと女房たちも、

「おっしゃることのほうがごもっともでございます。お気の毒なふうにいつまでもお立たせしておきましては済みません」

ととりなす。どうすればよいかと御息所は迷った。潔斎所 についている神官たちにどんな想像をされるかしれないことであるし、心弱く面会を承諾することによって、またも源氏の軽蔑 を買うのではないかと躊躇 はされても、どこまでも冷淡にはできない感情に負けて、歎息 を洩 らしながら座敷の端のほうへ膝行 てくる御息所の様子には艶 な品のよさがあった。源氏は、

「お縁側だけは許していただけるでしょうか」

と言って、上に上がっていた。長い時日を中にした会合に、無情でなかった言いわけを散文的に言うのもきまりが悪くて、榊 の枝を少し折って手に持っていたのを、源氏は御簾 の下から入れて、

「私の心の常磐 な色に自信を持って、恐れのある場所へもお訪 ねして来たのですが、あなたは冷たくお扱いになる」

と言った。神垣 はしるしの杉 もなきものをいかにまがへて折れる榊ぞ

御息所はこう答えたのである。少女子 があたりと思へば榊葉の香 をなつかしみとめてこそ折れ

と源氏は言ったのであった。潔斎所の空気に威圧されながらも御簾の中へ上半身だけは入れて長押 に源氏はよりかかっているのである。

第一章 六条御息所の物語 秋の別れと伊勢下向の物語

第五段 斎宮、伊勢へ向かう

源氏は最後に宮中である式を見たくも思ったが、捨てて行かれる男が見送りに出るというきまり悪さを思って家にいた。源氏は斎宮の

大人 びた返歌を微笑しながらながめていた。年齢以上によい貴女 になっておられる気がすると思うと胸が鳴った。恋をすべきでない人に好奇心の動くのが源氏の習癖で、顔を見ようとすれば、よくそれもできた斎宮の幼少時代をそのままで終わったことが残念である。けれども運命はどうなっていくものか予知されないのが人生であるから、またよりよくその人を見ることのできる日を自分は待っているかもしれないのであるとも源氏は思った。見識の高い、美しい貴婦人であると名高い存在になっている御息所の添った斎宮の出発の列をながめようとして物見車 が多く出ている日であった。斎宮は午後四時に宮中へおはいりになった。宮の輿 に同乗しながら御息所は、父の大臣が未来の后 に擬して東宮の後宮に備えた自分を、どんなにはなやかに取り扱ったことであったか、不幸な運命のはてに、后の輿でない輿へわずかに陪乗して自分は宮廷を見るのであると思うと感慨が無量であった。十六で皇太子の妃 になって、二十で寡婦になり、三十で今日また内裏 へはいったのである。そのかみを今日 はかけじと思へども心のうちに物ぞ悲しき

御息所の歌である。斎宮は十四でおありになった。きれいな方である上に、錦繍 に包まれておいでになったから、この世界の女人 とも見えないほどお美しかった。斎王の美に御心 を打たれながら、別れの御櫛 を髪に挿 してお与えになる時、帝 は悲しみに堪えがたくおなりになったふうで悄然 としておしまいになった。式の終わるのを八省院 の前に待っている斎宮の女房たちの乗った車から見える袖 の色の美しさも今度は特に目を引いた。若い殿上役人が寄って行って、個人個人の別れを惜しんでいた。暗くなってから行列は動いて、二条から洞院 の大路 を折れる所に二条の院はあるのであったから、源氏は身にしむ思いをしながら、榊 に歌を挿 して送った。ふりすてて今日は行くとも鈴鹿 川八十瀬 の波に袖は濡れじや

第二章 光る源氏の物語 父桐壺帝の崩御

第二段 十一月一日、桐壺院、崩御

皇太后もおいでになるはずであったが、中宮がずっと院に添っておいでになる点が御不満で、

躊躇 あそばされたうちに院は崩御 になった。御仁慈の深い君にお別れしてどんなに多数の人が悲しんだかしれない。院の御位 にお変わりあそばしただけで、政治はすべて思召しどおりに行なわれていたのであるから、今の帝はまだお若くて外戚の大臣が人格者でもなかったから、その人に政権を握られる日になれば、どんな世の中が現出するであろうと官吏たちは悲観しているのである。院が最もお愛しになった中宮や源氏の君はまして悲しみの中におぼれておいでになった。崩御後の御仏事なども多くの御遺子たちの中で源氏は目だって誠意のある弔い方をした。それが道理ではあるが源氏の孝心に同情する人が多かった。喪服姿の源氏がまた限りもなく清く見えた。去年今年と続いて不幸にあっていることについても源氏の心は厭世 的に傾いて、この機会に僧になろうかとも思うのであったが、いろいろな絆 を持っている源氏にそれは実現のできる事ではなかった。

第三章 藤壺の物語 塗籠事件

第一段 源氏、再び藤壺に迫る

御所へ参内することも気の進まない源氏であったが、そのために東宮にお目にかからないことを寂しく思っていた。東宮のためにはほかの後援者がなく、ただ源氏だけを中宮も力にしておいでになったが、今になっても源氏は宮を御当惑させるようなことを時々した。院が最後まで秘密の片はしすらご存じなしにお

崩 れになったことでも、宮は恐ろしい罪であると感じておいでになったのに、今さらまた悪名 の立つことになっては、自分はともかくも東宮のために必ず大きな不幸が起こるであろうと、宮は御心配になって、源氏の恋を仏力 で止めようと、ひそかに祈祷 までもさせてできる限りのことを尽くして源氏の情炎から身をかわしておいでになるが、ある時思いがけなく源氏が御寝所に近づいた。慎重に計画されたことであったから宮様には夢のようであった。源氏が御心 を動かそうとしたのは偽らぬ誠を盛った美しい言葉であったが、宮はあくまでも冷静をお失いにならなかった。ついにはお胸の痛みが起こってきてお苦しみになった。命婦 とか弁 とか秘密に与 っている女房が驚いていろいろな世話をする。源氏は宮が恨めしくてならない上に、この世が真暗 になった気になって呆然 として朝になってもそのまま御寝室にとどまっていた。御病気を聞き伝えて御帳台のまわりを女房が頻繁 に往来することにもなって、源氏は無意識に塗籠 (屋内の蔵)の中へ押し入れられてしまった。源氏の上着などをそっと持って来た女房も怖 しがっていた。宮は未来と現在を御悲観あそばしたあまりに逆上 をお覚えになって、翌朝になってもおからだは平常のようでなかった。

第四章 光る源氏の物語 雲林院参籠

第二段 朝顔斎院と和歌を贈答

源氏はまた去年の野の宮の別れがこのころであったと思い出して、自分の恋を妨げるものは、神たちであるとも思った。むずかしい事情が間にあればあるほど情熱のたかまる癖をみずから知らないのである。それを望んだのであったら加茂の女王との結婚は困難なことでもなかったのであるが、当時は

暢気 にしていて、今さら後悔の涙を無限に流しているのである。斎院も普通の多情で書かれる手紙でないものを、これまでどれだけ受けておいでになるかしれないのであって、源氏をよく理解したお心から手紙の返事もたまにはお書きになるのである。厳正にいえば、神聖な職を持っておいでになって、少し謹慎が足りないともいうべきことであるが。

天台の経典六十巻を読んで、意味の難解な所を僧たちに聞いたりなどして源氏が寺にとどまっているのを、僧たちの善行によって仏力 でこの人が寺へつかわされたもののように思って、法師の名誉であると、下級の輩までも喜んでいた。静かな寺の朝夕に人生を観じては帰ることがどんなにいやなことに思われたかしれないのであるが、紫の女王一人が捨てがたい絆 になって、長く滞留せずに帰ろうとする源氏は、その前に盛んな誦経 を行なった。あるだけの法師はむろん、その辺の下層民にも物を多く施した。帰って行く時には、寺の前の広場のそこここにそうした人たちが集まって、涙を流しながら見送っていた。諒闇 中の黒い車に乗った喪服姿の源氏は平生よりもすぐれて見えるわけもないが、美貌 に心の惹 かれない人もなかった。

第五章 藤壺の物語 法華八講主催と出家

第二段 十二月十日過ぎ、藤壺、法華八講主催の後、出家す

十二月の十幾日に中宮の御八講があった。非常に

崇厳 な仏事であった。五日の間どの日にも仏前へ新たにささげられる経は、宝玉の軸に羅 の絹の表紙の物ばかりで、外包みの装飾などもきわめて精巧なものであった。日常の品にも美しい好みをお忘れにならない方であるから、まして御仏 のためにあそばされたことが人目を驚かすほどの物であったことはもっともなことである。仏像の装飾、花机 の被 いなどの華美さに極楽世界もたやすく想像することができた。初めの日は中宮の父帝の御菩提 のため、次の日は母后のため、三日目は院の御菩提のためであって、これは法華経の第五巻の講義のある日であったから、高官たちも現在の宮廷派の人々に斟酌 をしていず数多く列席した。今日の講師にはことに尊い僧が選ばれていて「法華経はいかにして得し薪 こり菜摘み水汲 み仕へてぞ得し」という歌の唱えられるころからは特に感動させられることが多かった。仏前に親王方もさまざまの捧 げ物を持っておいでになったが、源氏の姿が最も優美に見えた。筆者はいつも同じ言葉を繰り返しているようであるが、見るたびに美しさが新しく感ぜられる人なのであるからしかたがないのである。最終の日は中宮御自身が御仏に結合を誓わせられるための供養になっていて、御自身の御出家のことがこの儀式の場で仏前へ報告されて、だれもだれも意外の感に打たれた。兵部卿 の宮のお心も、源氏の大将の心もあわてた。

第六章 光る源氏の物語 寂寥の日々

第三段 韻塞ぎに無聊を送る

夏の雨がいつやむともなく降ってだれもつれづれを感じるころである、三位中将はいろいろな詩集を持って二条の院へ遊びに来た。源氏も自家の図書室の中の、平生使わない

棚 の本の中から珍しい詩集を選 り出して来て、詩人たちを目だつようにはせずに、しかもおおぜい呼んで左右に人を分けて、よい賭物 を出して韻ふたぎに勝負をつけようとした。隠した韻字をあてはめていくうちに、むずかしい字がたくさん出てきて、経験の多い博士 なども困った顔をする場合に、時々源氏が注意を与えることがよくあてはまるのである。非常な博識であった。

「どうしてこんなに何もかもがおできになるのだろう。やはり前生 の因に特別なもののある方に違いない」

などと学者たちがほめていた。とうとう右のほうが負けになった。それから二日ほどして三位中将が負けぶるまいをした。たいそうにはしないで雅趣のある檜破子 弁当が出て、勝ち方に出す賭物 も多く持参したのである。今日も文士が多く招待されていて皆席上で詩を作った。階前の薔薇 の花が少し咲きかけた初夏の庭のながめには濃厚な春秋の色彩以上のものがあった。自然な気分の多い楽しい会であった。中将の子で今年から御所の侍童に出る八、九歳の少年でおもしろく笙 の笛を吹いたりする子を源氏はかわいがっていた。これは四の君が生んだ次男である。よい背景を持っていて世間から大事に扱われている子であった。才があって顔も美しいのである。主客が酔いを催したころにこの子が「高砂 」を歌い出した。非常に愛らしい。(「高砂の尾上 に立てる白玉椿 、それもがと、ましもがと、今朝 咲いたる初花に逢 はましものを云々 」という歌詞である)源氏は服を一枚脱いで与えた。平生よりも打ち解けたふうの源氏はことさらにまた美しいのであった。着ている直衣 も単衣 も薄物であったから、きれいな肌 の色が透いて見えた。老いた博士たちは遠くからながめて源氏の美に涙を流していた。「逢はましものを小百合葉 の」という高砂の歌の終わりのところになって、中将は杯を源氏に勧めた。それもがと今朝 開けたる初花に劣らぬ君がにほひをぞ見る

と乾杯の辞を述べた。源氏は微笑をしながら杯を取った。「時ならで今朝咲く花は夏の雨に萎 れにけらし匂 ふほどなく

すっかり衰えてしまったのに」

あとはもう酔ってしまったふうをして源氏が飲もうとしない酒を中将は許すまいとしてしいていた。席上でできた詩歌の数は多かったが、こんな時のまじめでない態度の作をたくさん列 ねておくことのむだであることを貫之 も警告しているのであるからここには書かないでおく。

第七章 朧月夜の物語 村雨の紛れの密会露見

第一段 源氏、朧月夜と密会中、右大臣に発見される

雨がにわかに大降りになって、雷鳴が急にはげしく起こってきたある夜明けに、公子たちや太后付きの役人などが騒いであなたこなたと走り歩きもするし、そのほか平生この時間に出ていない人もその辺に出ている様子がうかがわれたし、また女房たちも恐ろしがって帳台の近くへ寄って来ているし、源氏は帰って行くにも行かれぬことになって、どうすればよいかと惑った。秘密に携わっている二人ほどの女房が困りきっていた。雷鳴がやんで、雨が少し小降りになったころに、大臣が出て来て、最初に太后の御殿のほうへ見舞いに行ったのを、ちょうどまた雨がさっと音を立てて降り出していたので、源氏も尚侍も気がつかなかった。

大臣は軽輩がするように突然座敷の御簾 を上げて顔を出した。

「どうだね、とてもこわい晩だったから、こちらのことを心配していたが出て来られなかった。中将や宮の亮 は来ていたかね」

などという様子が、早口で大臣らしい落ち着きも何もない。源氏は発見されたくないということに気をつかいながらも、この大臣を左大臣に比べて思ってみるとおかしくてならなかった。せめて座敷の中へはいってからものを言えばよかったのである。尚侍は困りながらいざり出て来たが、顔の赤くなっているのを大臣はまだ病気がまったく快 くはなっていないのかと見た。熱があるのであろうと心配したのである。

「なぜあなたはこんな顔色をしているのだろう。しつこい物怪 だからね。修法 をもう少しさせておけばよかった」

こう言っている時に、淡 お納戸 色の男の帯が尚侍の着物にまといついてきているのを大臣は見つけた。不思議なことであると思っていると、また男の懐中紙 にむだ書きのしてあるものが几帳 の前に散らかっているのも目にとまった。なんという恐ろしいことが起こっているのだろうと大臣は驚いた。

「それはだれが書いたものですか、変なものじゃないか。ください。だれの字であるかを私は調べる」

と言われて振り返った尚侍は自身もそれを見つけた。もう紛らわす術 はないのである。返事のできることでもないのである。

尚侍が失心したようになっているのであるから、大臣ほどの貴人であれば、娘が恥に堪えぬ気がするであろうという上品な遠慮がなければならないのであるが、そんな思いやりもなく、気短な、落ち着きのない大臣は、自身で紙を手で拾った時に几帳の隙 から、なよなよとした姿で、罪を犯している者らしく隠れようともせず、のんびりと横になっている男も見た。大臣に見られてはじめて顔を夜着の中に隠して紛らわすようにした。大臣は驚愕 した。無礼 だと思った。くやしくてならないが、さすがにその場で面と向かって怒りを投げつけることはできなかったのである。目もくらむような気がして歌の書かれた紙を持って寝殿へ行ってしまった。尚侍は気が遠くなっていくようで、死ぬほどに心配した。源氏も恋人がかわいそうで、不良な行為によって、ついに恐るべき糺弾 を受ける運命がまわって来たと悲しみながらもその心持ちを隠して尚侍をいろいろに言って慰めた。