須磨 すま【源氏物語 十二帖】 須磨源氏 すまげんじ

源氏物語画帖 須磨 土佐派

(第三章 光る源氏の物語 須磨の秋の物語 第一段 須磨の秋)

須磨 土佐光信

琴の音に弾きとめらるる綱手縄 たゆたふ心君知るらめや

(第三章 光る源氏の物語 第三段 筑紫五節と和歌贈答)

一年の花の宴に院の御けしき内裏の主上のいときよらになまめいてわが作れる句を誦じたまひしも思ひ出できこえたまふ

いつとなく大宮人の恋しきに桜かざしし今日も来にけり

(第四章 光る源氏の物語 第一段 須磨で新年を迎える)

すま(須磨)

(一)摂津の名勝、大阪湾を距てて淡路島を眺め背後には翠緑の山脈を控へ、海岸は文字通りの白砂青松で、風光明媚、附近の舞子明石と共に四季を通じ清遊するもの多く、須磨寺には青葉の笛をはじめ敦盛の遺物といふものを伝へ、近く一の谷古戦場あり、綱敷天神、松風村雨堂、須磨の関址、敦盛塚などがあり、古歌にも

須磨の浦に鶴の呼このある時はこれや千代へんものとやは見る 柿本人麿

ひさかたの月まつ鐘のいそまくらかくて年ふるすまの浦人 如願法師

(二)『源氏物語』の中の一、光源氏廿五歳の三月から、廿六歳の春までの事を記す、光源氏は朧月夜との仲など漸く人の口の端に上つて都にも居にくくなつたので、暫くの間を須磨に暮らすことゝなつた、それには弘徽殿太后の譫言もあつた、かくて紫上とも別れて秋のあはれを須磨の浦にしみ/゙\と喞つ、その巻のはじめに曰

かの須磨は昔こそ人の住処などもありけれ、今はいと里ばなれ心すごくて、海士の家だに稀になど聞き給へど、人しげくひたたけたらん住居は、いとほひなかるべし、さりとて都をとほざからんも、故里おぼつかなかるべきを、人わろくぞおぼしみだるる、万の事来しかた行くすゑ思ひ続け給ふに、悲しき事いとさま/゙\なり。

『東洋画題綜覧』金井紫雲

源氏物語画帖 須磨 土佐派

うきめかる伊勢をの海人を思ひやれ藻塩垂るてふ須磨の浦にて

攝津名所圖會 須磨

(第四章 光る源氏の物語 第二段 上巳の祓と嵐)

須磨 岩佐又兵衛

(第四章 光る源氏の物語 第二段 上巳の祓と嵐)

浮世源氏八景 須磨帰帆 鳥文斎栄之

能狂言画帖 須磨源氏

須磨源氏

複式夢幻能。早舞物。世阿弥作と伝えられる。日向国宮崎神宮の神主の藤原興範(ワキ)は、伊勢参宮を思い立ち、三月のなかば、のどかな海路の旅をつづけて、途中須磨の浦についた。そこへ一人の老樵夫(前ジテ)が薪を背負ってきて、山陰にある桜の木の下に立ち寄り花をながめているので、興範はその桜は由緒のある木であるかと尋ねると、樵夫はこれは光源氏の住居にあった若木の桜であるといい、興範の問うままに光源氏の生涯を語り、源氏は今は兜率天に住むがやがてここに現れるであろう、自分こそ「源氏物語」の主人公である、といって雲に隠れてしまった。興範はその夜須磨の浦に仮寝をしていると、音楽がきこえ、光源氏(後ジテ)が狩衣姿も美しく兜率天から天くだってきて、月の光の中で舞を舞ったが、夜の明けるころ、その姿は消えうせた。

『総合日本戯曲事典』平凡社 1964

第一章 光る源氏の物語 逝く春と離別の物語

第二段 左大臣邸に離京の挨拶

三位 中将も来て、酒が出たりなどして夜がふけたので源氏は泊まることにした。女房たちをその座敷に集めて話し合うのであったが、源氏の隠れた恋人である中納言の君が、人には言えない悲しみを一人でしている様子を源氏は哀れに思えてならないのである。皆が寝たあとに源氏は中納言を慰めてやろうとした。源氏の泊まった理由はそこにあったのである。翌朝は暗い間に源氏は帰ろうとした。明け方の月が美しくて、いろいろな春の花の木が皆盛りを失って、少しの花が若葉の蔭 に咲き残った庭に、淡く霧がかかって、花を包んだ霞 がぼうとその中を白くしている美は、秋の夜の美よりも身にしむことが深い。隅 の欄干によりかかって、しばらく源氏は庭をながめていた。

第一章 光る源氏の物語 逝く春と離別の物語

第三段 二条院の人々との離別

昼に近いころまで源氏は寝室にいたが、そのうちに

帥 の宮がおいでになり、三位中将も来邸した。面会をするために源氏は着がえをするのであったが、

「私は無位の人間だから」

と言って、無地の直衣 にした。それでかえって艶 な姿になったようである。鬢 を掻 くために鏡台に向かった源氏は、痩 せの見える顔が我ながらきれいに思われた。

「ずいぶん衰えたものだ。こんなに痩せているのが哀れですね」

と源氏が言うと、女王は目に涙を浮かべて鏡のほうを見た。源氏の心は悲しみに暗くなるばかりである。身はかくてさすらへぬとも君があたり去らぬ鏡のかげははなれじ

と源氏が言うと、別れても影だにとまるものならば鏡を見てもなぐさめてまし

言うともなくこう言いながら、柱に隠されるようにして涙を紛らしている若紫の優雅な美は、なおだれよりもすぐれた恋人であると源氏にも認めさせた。親王と三位中将は身にしむ話をして夕方帰った。

第一章 光る源氏の物語 逝く春と離別の物語

第七段 桐壺院の御墓に離京の挨拶

やっと月が出たので、三条の宮を源氏は出て御陵へ行こうとした。供はただ五、六人つれただけである。下の侍も親しい者ばかりにして馬で行った。今さらなことではあるが以前の源氏の外出に比べてなんという寂しい一行であろう。家従たちも皆悲しんでいたが、その中に昔の斎院の

御禊 の日に大将の仮の随身になって従って出た蔵人 を兼ねた右近衛将曹 は、当然今年は上がるはずの位階も進められず、蔵人所の出仕は止められ、官を奪われてしまったので、これも進んで須磨へ行く一人になっているのであるが、この男が下加茂 の社 がはるかに見渡される所へ来ると、ふと昔が目に浮かんで来て、馬から飛びおりるとすぐに源氏の馬の口を取って歌った。ひきつれて葵 かざせしそのかみを思へばつらし加茂のみづがき

どんなにこの男の心は悲しいであろう、その時代にはだれよりもすぐれてはなやかな青年であったのだから、と思うと源氏は苦しかった。自身もまた馬からおりて加茂の社 を遥拝 してお暇乞 いを神にした。うき世をば今ぞ離るる留 まらん名をばただすの神に任せて

と歌う源氏の優美さに文学的なこの青年は感激していた。

父帝の御陵に来て立った源氏は、昔が今になったように思われて、御在世中のことが目の前に見える気がするのであったが、しかし尊い君王も過去の方になっておしまいになっては、最愛の御子の前へも姿をお出しになることができないのは悲しいことである。いろいろのことを源氏は泣く泣く訴えたが、何のお答えも承ることができない。自分のためにあそばされた数々の御遺言はどこへ皆失われたものであろうと、そんなことがまたここで悲しまれる源氏であった。御墓のある所は高い雑草がはえていて、分けてはいる人は露に全身が潤うのである。この時は月もちょうど雲の中へ隠れていて、前方の森が暗く続いているためにきわまりもなくものすごい。もうこのまま帰らないでもいいような気がして、一心に源氏が拝んでいる時に、昔のままのお姿が幻に見えた。それは寒けがするほどはっきりと見えた幻であった。亡 き影やいかで見るらんよそへつつ眺 むる月も雲隠れぬる

第一章 光る源氏の物語 逝く春と離別の物語

第九段 離京の当日

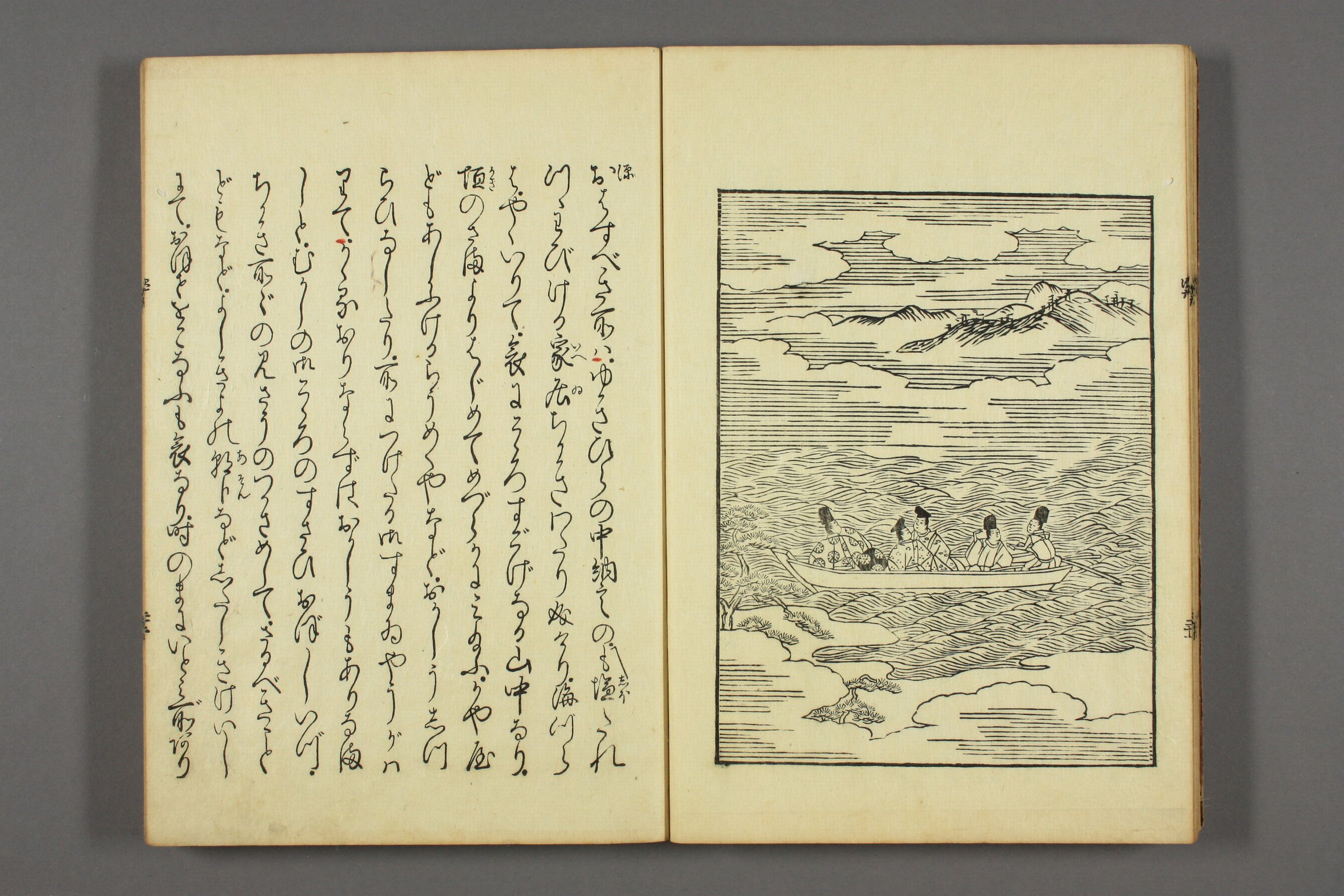

道すがらも夫人の面影が目に見えて、源氏は胸を悲しみにふさがらせたまま船に乗った。日の長いころであったし、追い風でもあって午後四時ごろに源氏の一行は須磨に着いた。旅をしたことのない源氏には、心細さもおもしろさも皆はじめての経験であった。大江殿という所は荒廃していて松だけが昔の

名残 のものらしく立っていた。唐国 に名を残しける人よりもゆくへ知られぬ家居 をやせん

と源氏は口ずさまれた。渚 へ寄る波がすぐにまた帰る波になるのをながめて、「いとどしく過ぎ行く方の恋しきにうらやましくも帰る波かな」これも源氏の口に上った。だれも知った業平朝臣 の古歌であるが、感傷的になっている人々はこの歌に心を打たれていた。来たほうを見ると山々が遠く霞 んでいて、三千里外の旅を歌って、櫂 の雫 に泣いた詩の境地にいる気もした。ふる里を峯の霞 は隔つれど眺 むる空は同じ雲井か

総てのものが寂しく悲しく見られた。

第二章 光る源氏の物語 夏の長雨と鬱屈の物語

第三段 伊勢の御息所へ手紙

花散里 も悲しい心を書き送って来た。どれにも個性が見えて、恋人の手紙は源氏を慰めぬものもないが、また物思いの催される種 ともなるのである。荒れまさる軒のしのぶを眺めつつ繁 くも露のかかる袖かな

と歌っている花散里は、高くなったという雑草のほかに後見 をする者のない身の上なのであると源氏は思いやって、長雨に土塀 がところどころ崩 れたことも書いてあったために、京の家司 へ命じてやって、近国にある領地から人夫を呼ばせて花散里の邸 の修理をさせた。

第三章 光る源氏の物語 須磨の秋の物語

第一段 須磨の秋

源氏は京にいたころ、風景を描くのに人の話した海陸の好風景を想像して描いたが、写生のできる今日になって描かれる絵は生き生きとした

生命 があって傑作が多かった。

「現在での大家だといわれる千枝 とか、常則 とかいう連中を呼び寄せて、ここを密画に描かせたい」

とも人々は言っていた。美しい源氏と暮らしていることを無上の幸福に思って、四、五人はいつも離れずに付き添っていた。庭の秋草の花のいろいろに咲き乱れた夕方に、海の見える廊のほうへ出てながめている源氏の美しさは、あたりの物が皆素描 の画 のような寂しい物であるだけいっそう目に立って、この世界のものとは思えないのである。柔らかい白の綾 に薄紫を重ねて、藍 がかった直衣 を、帯もゆるくおおように締めた姿で立ち「釈迦牟尼仏弟子 」と名のって経文を暗誦 みしている声もきわめて優雅に聞こえた。幾つかの船が唄声 を立てながら沖のほうを漕 ぎまわっていた。形はほのかで鳥が浮いているほどにしか見えぬ船で心細い気がするのであった。上を通る一列の雁 の声が楫 の音によく似ていた。涙を払う源氏の手の色が、掛けた黒木の数珠 に引き立って見える美しさは、故郷 の女恋しくなっている青年たちの心を十分に緩和させる力があった。初雁 は恋しき人のつらなれや旅の空飛ぶ声の悲しき

と源氏が言う。良清 、かきつらね昔のことぞ思ほゆる雁はそのよの友ならねども

民部大輔 惟光 、心から常世 を捨てて鳴く雁を雲のよそにも思ひけるかな

前右近丞 が、「常世 出 でて旅の空なるかりがねも列 に後 れぬほどぞ慰む

仲間がなかったらどんなだろうと思います」

と言った。常陸介 になった親の任地へも行かずに彼はこちらへ来ているのである。煩悶 はしているであろうが、いつもはなやかな誇りを見せて、屈託なくふるまう青年である。明るい月が出て、今日が中秋の十五夜であることに源氏は気がついた。宮廷の音楽が思いやられて、どこでもこの月をながめているであろうと思うと、月の顔ばかりが見られるのであった。「二千里外故人心 」と源氏は吟じた。青年たちは例のように涙を流して聞いているのである。

この月を入道の宮が「霧や隔つる」とお言いになった去年の秋が恋しく、それからそれへといろいろな場合の初恋人への思い出に心が動いて、しまいには声を立てて源氏は泣いた。

「もうよほど更 けました」

と言う者があっても源氏は寝室へはいろうとしない。見るほどぞしばし慰むめぐり合はん月の都ははるかなれども

その去年の同じ夜に、なつかしい御調子で昔の話をいろいろあそばすふうが院によく似ておいでになった帝も源氏は恋しく思い出していた。

第三章 光る源氏の物語 須磨の秋の物語

第五段 須磨の生活

須磨のほうでは紫の

女王 との別居生活がこのまま続いて行くことは堪えうることでないと源氏は思っているのであるが、自分でさえ何たる宿命でこうした生活をするのかと情けない家に、花のような姫君を迎えるという事はあまりに思いやりのないことであるとまた思い返されもするのである。下男や農民に何かと人の小言 を言う事なども居間に近い所で行なわれる時、あまりにもったいないことであると源氏自身で自身を思うことさえもあった。近所で時々煙の立つのを、これが海人 の塩を焼く煙なのであろうと源氏は長い間思っていたが、それは山荘の後ろの山で柴 を燻 べている煙であった。これを聞いた時の作、山がつの庵 に焚 けるしばしばも言問ひ来なむ恋ふる里人

冬になって雪の降り荒れる日に灰色の空をながめながら源氏は琴を弾 いていた。良清 に歌を歌わせて、惟光 には笛の役を命じた。細かい手を熱心に源氏が弾き出したので、他の二人は命ぜられたことをやめて琴の音に涙を流していた。漢帝が北夷 の国へおつかわしになった宮女の琵琶 を弾いてみずから慰めていた時の心持ちはましてどんなに悲しいものであったであろう、それが現在のことで、自分の愛人などをそうして遠くへやるとしたら、とそんなことを源氏は想像したが、やがてそれが真実のことのように思われて来て、悲しくなった。源氏は「胡角一声霜後夢 」と王昭君 を歌った詩の句が口に上った。月光が明るくて、狭い家は奥の隅々 まで顕 わに見えた。深夜の空が縁側の上にあった。もう落ちるのに近い月がすごいほど白いのを見て、「唯是西行不左遷 」と源氏は歌った。何方 の雲路にわれも迷ひなん月の見るらんことも恥 かし

とも言った。例のように源氏は終夜眠れなかった。明け方に千鳥が身にしむ声で鳴いた。友千鳥諸声 に鳴く暁は一人寝覚 めの床 も頼もし

だれもまだ起きた影がないので、源氏は何度もこの歌を繰り返して唱えていた。

第四章 光る源氏の物語 信仰生活と神の啓示の物語

第一段 須磨で新年を迎える

源氏が日を暮らし

侘 びているころ、須磨の謫居 へ左大臣家の三位 中将が訪 ねて来た。現在は参議になっていて、名門の公子でりっぱな人物であるから世間から信頼されていることも格別なのであるが、その人自身は今の社会の空気が気に入らないで、何かのおりごとに源氏が恋しくなるあまりに、そのことで罰を受けても自分は悔やまないと決心してにわかに源氏と逢うために京を出て来たのである。親しい友人であって、しかも長く相見る時を得なかった二人はたまたま得た会合の最初にまず泣いた。宰相は源氏の山荘が非常に唐風であることに気がついた。絵のような風光の中に、竹を編んだ垣 がめぐらされ、石の階段、松の黒木の柱などの用いられてあるのがおもしろかった。源氏は黄ばんだ薄紅の服の上に、青みのある灰色の狩衣 指貫 の質素な装いでいた。わざわざ都風を避けた服装もいっそう源氏を美しく引き立てて見せる気がされた。室内の用具も簡単な物ばかりで、起臥 する部屋も客の座から残らず見えるのである。碁盤、双六 の盤、弾棊 の具なども田舎 風のそまつにできた物が置かれてあった。数珠 などがさっきまで仏勤めがされていたらしく出ていた。客の饗応 に出された膳部 にもおもしろい地方色が見えた。漁から帰った海人 たちが貝などを届けに寄ったので、源氏は客といる座敷の前へその人々を呼んでみることにした。漁村の生活について質問をすると、彼らは経済的に苦しい世渡りをこぼした。小鳥のように多弁にさえずる話も根本になっていることは処世難である、われわれも同じことであると貴公子たちは憐 んでいた。それぞれに衣服などを与えられた海人たちは生まれてはじめての生きがいを感じたらしかった。山荘の馬を幾疋 も並べて、それもここから見える倉とか納屋とかいう物から取り出す稲を食わせていたりするのが源氏にも客にも珍しかった。